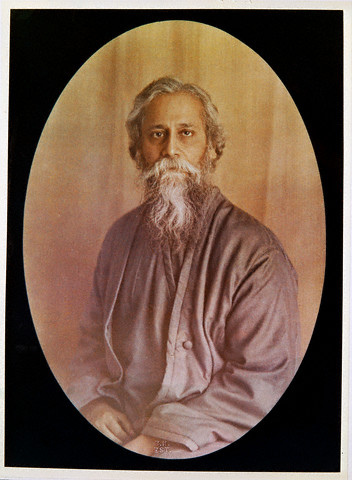

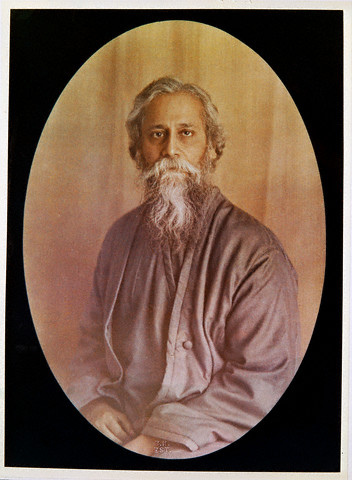

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ – ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) (খ্রিস্টীয় ৭ মে, ১৮৬১ – ৭ অগস্ট, ১৯৪১) ছিলেন বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, সংগীতস্রষ্টা, নট ও নাট্যকার, চিত্রকর, প্রাবন্ধিক, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তিনি বাংলা ভাষার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথকে ‘গুরুদেব’, ‘বিশ্বকবি’ ও ‘কবিগুরু’ অভিধায় অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস, ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন তাঁর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর মোট ৯৫টি ছোটগল্প এবং ১৯১৫টি গান যথাক্রমে ‘গল্পগুচ্ছ’ ও ‘গীতবিতান’ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রকাশিত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা ৩২টি খণ্ডে ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় পত্রসাহিত্য ১৯ খণ্ডে ‘চিঠিপত্র’ সংকলনে ও অন্য চারটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রায় দু’হাজার ছবিও এঁকেছিলেন। তাঁর রচনা আজ বিশ্বের নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে ও হচ্ছে।

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার এক ধনাঢ্য সংস্কৃতিবান পিরালি ব্রাহ্মণ পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। বাল্যে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণে তিনি অসম্মত হয়েছিলেন। তাই গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে বাড়িতেই তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মাত্র আট বছর বয়সে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন তিনি। ১৮৭৪ সালে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম ছিল ‘অভিলাষ’। এটিই ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৮৭৮ সালে সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন। ১৮৮৩ সালে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৯০ সাল থেকে তিনি পূর্ববঙ্গের শিলাইদহের জমিদারি এস্টেটে বসবাস শুরু করেন। ১৯০১ সালে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে। এখানেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৯০২ সালে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। ১৯০৫ সালে জড়িয়ে পড়েন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে। ১৯১৩ সালে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথই এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেলজয়ী সাহিত্যিক। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধি প্রদান করে। কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীনিকেতন। এই সংস্থা গ্রামীণ সমাজের সার্বিক উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৯২৩ সালে শান্তিনিকেতনেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী বিদ্যালয়। দীর্ঘজীবনে বহুবার বিদেশভ্রমণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রচার করেছিলেন সৌভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার বাণী। ১৯৪১ সালে দীর্ঘ রোগভোগের পর কলকাতার পৈত্রিক বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাবগভীরতা, গীতিধর্মিতা চিত্ররূপময়তা, অধ্যাত্মচেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, রোম্যান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, ভাব, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য, বাস্তবচেতনা ও প্রগতিচেতনা। তাঁর গদ্যভাষাও কাব্যিক। ভারতের ধ্রুপদি ও লৌকিক সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনা ও শিল্পদর্শন তাঁর রচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নিজ মতামত প্রকাশ করেছিলেন। গ্রামীণ উন্নয়ন ও গ্রামীণ জনসমাজে শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে সার্বিক সমাজকল্যাণের তত্ত্ব প্রচার করতেন তিনি। পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে ঈশ্বর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরের মূল নিহিত রয়েছে মানব সংসারের মধ্যেই। তিনি দেববিগ্রহের পরিবর্তে মানুষ অর্থাৎ কর্মী ঈশ্বরকে পূজার কথা বলতেন। সংগীত ও নৃত্যকে তিনি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর গান। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে’ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা’ তাঁরই রচনা।

জীবন

*

উদয়দিগঙ্গনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মগুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পত্নী সারদাসুন্দরী দেবীর চতুর্দশ সন্তান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার শুধু ব্রাহ্ম আদিধর্ম মতবাদের প্রবক্তাই ছিল না, বরং সেযুগের কলকাতার শ্রেষ্ঠ ধনী ও সংস্কৃতিবান পরিবার হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু এহেন পরিবারের সন্তান হয়েও পিতামাতার সান্নিধ্য থেকে দূরে ভৃত্য ও অন্যান্য আত্মীয়দের শাসনে ছেলেবেলা কেটেছিল রবীন্দ্রনাথের। তাঁর নিজের ভাষায় সে ছিল ‘ভৃত্যরাজক-তন্ত্র’। শৈশবে কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন করে পড়াশোনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণহীন বিদ্যার আয়োজনে বিতৃষ্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত বালক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তখন বাড়িতেই গৃহশিক্ষক রেখে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতি শৈশবে একবার জোড়াসাঁকোর বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গঙ্গাতীরে পানিহাটির বাগানবাড়িতে সেই প্রথম মুক্ত প্রকৃতির সংস্পর্শে আসেন তিনি।

প্রথম দেশভ্রমণের সুযোগ অবশ্য পেয়েছিলেন ১১ বছর বয়সে। ১৮৭৩ সালে তাঁর উপনয়ন হয়। বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশভ্রমণের নেশা তাঁকে বছরের অধিকাংশ সময়ই দেশান্তরী করে রাখত। উপনয়নের পর দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে নিয়ে দেশভ্রমণে বের হন। প্রথমে তাঁরা আসেন শান্তিনিকেতনে। এখানে বসেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম নাটক ‘পৃথ্বীরাজ পরাজয়’ রচনা করেন। এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি তাঁর জীব্বদশাতেই হারিয়ে যায়। শান্তিনিকেতনে কিছুকাল কাটিয়ে চলে যান পাঞ্জাবের অমৃতসরে। এখানে থাকাকালীন স্বর্ণমন্দিরে শিখদের ভজন ও উপাসনা পদ্ধতি চাক্ষুষ করেন পিতাপুত্র। এরপর আসেন ডালহৌসির নিকট বক্রোটা পাহাড়ের চূড়ায়। জায়গাটি বর্তমানে হিমাচল প্রদেশ রাজ্যে, সেই সময় অবশ্য পাঞ্জাবেরই অন্তর্গত ছিল। বক্রোটার বাংলোয় দেবেন্দ্রনাথ নিজে বালক রবীন্দ্রনাথকে কিছু কিছু পাঠ দিতে থাকেন। পিতার কাছে এই সময় রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইংরেজি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠ নিতে থাকেন। পিতার অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হন মহামানবদের জীবনী, কালিদাসের ধ্রুপদি সংস্কৃত কাব্য-নাটক এবং উপনিষদ্ পাঠে। ফিরে এসে গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে পাঠগ্রহণকালে রবীন্দ্রনাথ শেকসপিয়রের ‘ম্যাকবেথ’ ও কালিদাসের ‘কুমারসম্ভবম্’ নাটকের কিয়দংশ অনুবাদ করেন।

১৮৭৪ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ‘অভিলাষ’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৮৭৫ সালে বার্ষিক হিন্দুমেলা উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি রচনা করেন ‘হিন্দুমেলার উপহার’। কবিতাটি প্রকাশিত হয় ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’য়। এই বছরই মাতৃবিয়োগ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। ১৮৭৭ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়। এগুলি হল ‘মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা’, ভানুসিং-ভণিতাযুক্ত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ (যা পরবর্তীকালে ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়) এবং ‘ভিখারিণী’ ও ‘করুণা’ নামে দুটি গল্প। উল্লেখ্য, ‘ভিখারিণী’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটোগল্প। ১৮৭৭ সালেই দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘অলীকবাবু’ নাটকে নামভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে রঙ্গালয়ে আবির্ভাব ঘটে নট রবীন্দ্রনাথের। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘কবিকাহিনী’। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থও বটে। এই বছরই বিলেত যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সেকালের বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অবস্থিত আমেদাবাদ শহরে যান রবীন্দ্রনাথ। সেখানে আনা তড়খড় নামে একটি মারাঠি মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ব্যর্থ প্রণয়ের ছায়া পড়েছিল ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘নলিনী’ নাট্যকাব্যে।

যৌবননিকুঞ্জে

১৮৭৮ সালে সদ্যযুবক রবীন্দ্রনাথ দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গেলেন ইংল্যান্ডে। উদ্দেশ্য ছিল ব্যারিস্টার হওয়া। প্রথমে এলেন ব্রাইটনে। ভর্তি হলেন সেখানকার একটি পাবলিক স্কুলে। পরে ১৮৭৯ সালে ভর্তি হলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরু হল আইনবিদ্যা পাঠ। কিন্তু সাহিত্যের আকর্ষণে সেই পাঠ খুব একটা এগোল না। এই সময় শেকসপিয়র ও অন্যান্য ইংরেজ সাহিত্যিকদের রচনা নিবিড়ভাবে অধ্যয়নের সুযোগ পেলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেন ‘রিলিজিও মেদিচি’, ‘কোরিওলেনাস’ ও ‘অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা’। নিজের ইংল্যান্ড বাসের অভিজ্ঞতার কথা ‘ভারতী’ পত্রিকায় পত্রাকারে পাঠাতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের টীকা সহকারে ‘য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্রধারা’ নামে প্রকাশিত হতে লাগল, সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত। ১৮৮১ সালে ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হল সেটি। ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগ্রন্থ তথা চলিত ভাষায় লেখা প্রথম বই। দেড় বছর ইংল্যান্ডে কাটানোর পর ১৮৮০ সালে কোনো ডিগ্রি ছাড়াই দেশে ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে আনলেন পাশ্চাত্য সংগীতের সুর ও অপেরা নাট্যশৈলী সম্পর্কে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার ফসল ১৮৮১ সালের ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’। ১৮৮২ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহসভায় সদ্যপ্রকাশিত ‘সন্ধ্যাসংগীত’ কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা পাঠ করলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কবিতা শুনে নিজের গলার মালা খুলে রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর (২৪ অগ্রহায়ণ, ১২৯০ বঙ্গাব্দ) ঠাকুরবাড়ির অধস্তন কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল। বিবাহিত জীবনে ভবতারিণী হলেন মৃণালিনী দেবী (১৮৭৩–১৯০২ )।

১৮৮৪ সালের ১৯ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের বাল্য সহচরী তথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। এই আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ জানা যায় না। তবে এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথের মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরী সম্পর্কের রসায়ন তাই পরবর্তীকালের গবেষকদের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৮৪ সালেই রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ সালে জন্ম হয় জ্যেষ্ঠ সন্তান মাধুরীলতার (১৮৮৬–১৯১৮)। ১৮৮৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে চলে আসেন উত্তর ভারতের গাজিপুরে। ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা তিনি এখানে বসেই লিখেছিলেন। এই বছর ২৭ নভেম্বর জন্ম হয় রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৮৮–১৯৬১)। ১৮৯০-৯১ সাল নাগাদ দেবেন্দ্রনাথের আদেশক্রমে নদিয়া, কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের জমিদারিগুলির তদারকি শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময় দীর্ঘ কয়েক বছর সপরিবারে কলকাতা ও শিলাইদহে পর্যায়ক্রমে বসবাস করেন। ১৮৯১ সালে দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা (১৮৯১–১৯০৩), ১৮৯৪ সালে কনিষ্ঠা কন্যা মীরা (১৮৯৪–১৯৬৯) ও ১৮৯৬ সালে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের (১৮৯৬–১৯০৭) জন্ম হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের ন’টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলি হল: ‘মানসী’ (১৮৯০), ‘সোনার তরী’ (১৮৯৪), ‘চিত্রা’, ‘চৈতালি’ (১৮৯৬), ‘কণিকা’ (১৮৯৯), ‘কথা’, ‘কাহিনী’, ‘কল্পনা’ ও ‘ক্ষণিকা’ (১৯০০)। ১৮৯০ সালে পূর্ববঙ্গের সাজাদপুরে বসে তিনি লেখেন ‘বিসর্জন’ নাটকটি। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হয় নাট্যকাব্য ‘চিত্রাঙ্গদা’। সেই সঙ্গে নিয়মিত গীতিচর্চাও করতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯৪ সালে গ্রহণ করেন ‘সাধনা’ পত্রিকার সম্পাদনার ভার। এই পত্রিকাতেই সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কিছু গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ‘গল্পগুচ্ছ’ গল্পসংকলনের প্রথম ৮৪টি গল্পের অর্ধেকই এই সময়ের রচনা। এই গল্পগুলির রসদ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ হিন্দুসমাজ থেকে।

বিশ্ববীণারবে

১৯০১ সালে শিলাইদহ ছেড়ে পাকাপাকিভাবে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের উপকণ্ঠে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন রবীন্দ্রনাথ। ইতিপূর্বে এখানে দেবেন্দ্রনাথ একটি আশ্রম ও ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করেছিলেন। এই আশ্রম, ব্রহ্মমন্দির, আম্রকুঞ্জ ও একটি গ্রন্থাগার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চালু করলেন একটি পরীক্ষামূলক স্কুল। নাম দিলেন ‘ব্রহ্ম বিদ্যালয়’। এরই মধ্যে একের পর এক নিকটজনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করে তুলল। ১৯০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী চলে গেলেন। ১৯০৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর চলে গেলেন কন্যা রেণুকা। ১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি কবির পিতৃবিয়োগ হল। সবচেয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুশোক এল ১৯০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে। এই মৃত্যুশোক থেকেই উৎসারিত হল তাঁর কাব্যধারার ‘গীতাঞ্জলি’ পর্যায়টি।

এসবের মধ্যেই ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়লেন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে। যৌবনে পূর্ববঙ্গের গ্রামজীবনকে খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাঁকে স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির পথটি সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলল। রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন, গ্রামীণ সমাজের সার্বিক উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি অসম্ভব। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মাধ্যমে মুক্তশিক্ষার প্রচারের পাশাপাশি গ্রামোন্নয়নের জন্যও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন তিনি। ১৯০৬ সালে জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথকে আধুনিক কৃষি ও গোপালন বিদ্যা শিক্ষা এবং ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পাঠালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁদের শিক্ষার খরচ বহন করলেন নিজেই। এই সময়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে দেখা দিল তীব্র অর্থসংকট। স্ত্রীর গয়না, পুরীর বসতবাটী, বইয়ের স্বত্ব বিক্রি করে চলতে লাগল ব্যয়নির্বাহ।

ইতিমধ্যেই বাংলায় তো বটেই, বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল তাঁর কবিখ্যাতি। ‘নৈবেদ্য’ (১৯০১), ‘খেয়া’ (১৯০৬) ও ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০) কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কিছু কবিতার অনুবাদ পাশ্চাত্য সমাজে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করে তুলল। এই অনুবাদগুলির সংকলন ‘সংস অফারিংস’ বা ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১৩) প্রকাশিত হওয়ার পর সুইডিশ আকাদেমি তাঁকে ভূষিত করল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দিয়ে। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম এশীয় নোবেলজয়ী সাহিত্যিক। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ‘স্যার’ উপাধিতে ভূষিত করল। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এই উপাধি ত্যাগ করলেন রবীন্দ্রনাথ।

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২১ সালে স্থাপিত হল ‘পল্লীসংগঠন কেন্দ্র’। রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন মার্কিন কৃষি-অর্থনীতিবিদ লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শান্তিনিকেতনের একাধিক শিক্ষক ও ছাত্র। সংস্থাটির উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নতিসাধন, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ নিবারণ, সমবায় প্রথায় ধর্মগোলা স্থাপন, চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি করা। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন ‘শ্রীনিকেতন’। দেশ ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষজ্ঞেরা শ্রীনিকেতনকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রেরণ করতেন। শ্রীনিকেতন আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধের সোচ্চার হতে শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ। ত্রিশের দশকের প্রথম ভাগ থেকে কবিতা-গান ও বক্তৃতার মাধ্যমে বর্ণাশ্রম প্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকেন।

দিনান্তবেলায়

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকটি (১৯৩২-১৯৪১) তাঁর সৃষ্টিকলার ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য পর্যায়। এই পর্বে তাঁর সাকুল্যে ৫০টি বই প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের নানা ধারায় নব নব সৃষ্টিপরীক্ষায় মেতে উঠেছিলেন সপ্ততিপর রবীন্দ্রনাথ। এই পরীক্ষানিরীক্ষার ফসল তাঁর গদ্যগীতিকা ও নৃত্যনাট্যগুলি। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার গদ্যকবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২), ‘শেষ সপ্তক’ (১৯৩৫), ‘শ্যামলী’ ও ‘পত্রপুট’ (১৯৩৬) – এই চারটি সংকলনে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক যুগান্তর তাঁর এই সময়কার নৃত্যনাট্যগুলি – ‘নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা’ (১৯৩৬; ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১৮৯২) কাব্যনাট্যের নৃত্যাভিনয়-উপযোগী রূপ),‘শ্যামা’ (১৯৩৯) ও ‘চণ্ডালিকা’ (১৯৩৯)। জীবনের শেষ দশকে তিনি রচনা করে ফেলেছিলেন তিনটি ভিন্নধর্মী উপন্যাসও – ‘দুই বোন’ (১৯৩৩), ‘মালঞ্চ’ (১৯৩৪) ও ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪)। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন ‘বিশ্বপরিচয়’। এই গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিকতম সিদ্ধান্তগুলি সরল বাংলা গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর কাব্যেও। ‘সে’ (১৯৩৭), ‘তিন সঙ্গী’ (১৯৪০) ও ‘গল্পসল্প’ (১৯৪১) গল্পসংকলন তিনটিতে তাঁর বিজ্ঞানী চরিত্র-কেন্দ্রিক একাধিক গল্প সংকলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর আঁকা অধিকাংশ ছবিও এই সময়েরই সৃষ্টি।

বিজ্ঞানচর্চা ও কুসংস্কারের বিরোধিতা জীবনের এই পর্যায়ে রবীন্দ্র-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের বিহার প্রদেশে এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে বহু লোকের মৃত্যু হয়। মহাত্মা গান্ধী এই ভূমিকম্পকে ‘ঈশ্বরের রোষ’ বলে চিহ্নিত করলে, এহেন অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান রবীন্দ্রনাথ। পাশাপাশি বাংলার আর্থিক দুরবস্থা ও ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাও এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ চিন্তিত করে রেখেছিল।

জীবনের শেষ চারটি বছর রবীন্দ্রনাথের কেটেছিল ধারাবাহিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে। ১৯৩৭ সালে একবার তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেবার সেরে উঠলেও, ১৯৪০ সালের অসুস্থতার পর আর সেরে ওঠেননি। অসুখ-আরোগ্য-অসুখের লুকোচুরি খেলার মধ্যে লেখা তাঁর শেষ চারটি কাব্যগ্রন্থে মৃত্যুচেতনাকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে তোলেন কিছু অসামান্য পংক্তি। ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সাম্মানিক ডি. লিট. প্রদান করে। মৃত্যুর সাত দিন আগে পর্যন্ত কবি সৃষ্টিশীল ছিলেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৪১ সালে জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক বাসভবনেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

ভুবনবীণা

১৮৭৮ থেকে ১৯৩২। এই সময়পর্বের মধ্যে বারোটি বিশ্বভ্রমণ কর্মসূচি। আর তারই মাধ্যমে ৫টি মহাদেশের ৩০টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেন রবীন্দ্রনাথ।

যৌবনে দু’বার ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন তিনি। প্রথম বার ১৮৭৮ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন ১৮৯০ সালে। কেন গিয়েছিলেন, তার কারণ ঠিক স্পষ্ট নয়। ১৯১২ সালে তৃতীয়বার ইংল্যান্ডে গেলেন ব্যক্তিগত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। এই সময়েই ইয়েটস প্রমুখ ইংরেজ কবি ও বিদ্বজ্জনেদের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি। ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করে শোনালেন এই নতুন বন্ধুমহলে। সকলে মুগ্ধ। ইয়েটস স্বয়ং লিখে দিলেন বইটির ভূমিকা। এরপর ১৯১৩ সালে এই বইটির জন্যই রবীন্দ্রনাথ পেলেন সাহিত্যে নোবেল। উল্লেখ্য, এই তৃতীয় বিলেত সফরের সময়েই দীনবন্ধু সি এফ অ্যান্ড্রুজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

১৯১৬-১৭ সালে প্রথমে জাপানে ও পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতামালায় সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ উভয় দেশেই প্রত্যাখ্যাত হন রবীন্দ্রনাথ। তবে তাঁর এই বক্তৃতাগুলি সংকলিত হয়ে থাকে ‘ন্যাশনালিজম্’ (১৯১৭) সংকলনে।

১৯২০-২১ সাল নাগাদ আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ ভ্রমণে যান রবীন্দ্রনাথ। এই সফরকালে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সংবর্ধিতও হন তিনি। ১৯২৪ সালে যান চীন সফরে। সেখান থেকে আবার যান জাপানে। এবারেও জাতীয়তাবাদ-বিরোধী বক্তৃতা দেন জাপানে।

১৯২৪ সালের শেষ দিকে পেরু সরকারের কাছ থেকে সেদেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ পান রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পথে আর্জেন্টিনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেরুর বদলে থেকে যান সেই দেশেই। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথেয়তায় কাটান তিনটি মাস। অসুস্থতার জন্য পেরু যাওয়া বাতিল হয়ে যায়।

১৯২৬ সালে বেনিতো মুসোলিনি রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান ইতালিতে। প্রথমে মুসোলিনির আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ক্রমে লোকমুখে মুসোলিনির স্বৈরাচার-অত্যাচারের কথা জানতে পেরে তাঁর সমালোচনায় মুখর হলেন তিনি। ফলত, উভয়ের উষ্ণ সম্পর্কে অচিরেই পড়ল ছেদ। গ্রিস, তুরস্ক ও মিশর ঘুরে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন ভারতে।

১৯২৭ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ চার সঙ্গীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চললেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণে। দেখলেন বালি, জাভা, কুয়ালালামপুর, মালাক্কা, পেনাং, সিয়াম ও সিঙ্গাপুর। ১৯৩০ সালে শেষ বার ইংল্যান্ড গেলেন অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। এরপর গেলেন ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৩২ সালে ইরাক ও পারস্য ভ্রমণ করলেন। ১৯৩৪ সালে গেলেন সিংহলে। এই ছিল তাঁর শেষ বিদেশ সফর।

একাধিক বইতে রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এই বইগুলি হল: ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’ (১৮৮১), ‘য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’ (১৮৯১, ১৮৯৩), ‘জাপান-যাত্রী’ (১৯১৯), ‘যাত্রী’ (‘পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি’ ও ‘জাভা-যাত্রীর পত্র’, ১৯২৯), ‘রাশিয়ার চিঠি’ (১৯৩১), ‘পারস্যে’ (১৯৩৬) ও ‘পথের সঞ্চয়’ (১৯৩৯)। সাক্ষাৎ করেছিলেন অরিঁ বের্গসঁ, আলবার্ট আইনস্টাইন, রবার্ট ফ্রস্ট, টমাস মান, জর্জ বার্নার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস, রোম্যাঁ রোলাঁ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। জীবনের শেষপর্বে পারস্য, ইরাক ও সিংহল ভ্রমণের সময় জাতিগত ভেদবুদ্ধি ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বিতৃষ্ণা তীব্রতর হয়েছিল মাত্র। আর জীবনব্যাপী বিশ্বভ্রমণের ফলে ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আদানপ্রদানের পথটিই প্রশস্ত করেছিলেন কবি।

সাহিত্য

*

রসতীর্থ-পথের পথিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান পরিচয় তিনি কবি। মাত্র আট বছর বয়সে কবিতা রচনায় হাতেখড়ি হয় তাঁর। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) অনুসারী কবি। তাঁর ‘কবিকাহিনী’ (১৮৭৮), ‘বনফুল’ (১৮৮০) ও ‘ভগ্নহৃদয়’ (১৮৮১) কাব্য তিনটিতে বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। ‘সন্ধ্যাসংগীত’ (১৮৮২) কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রকাশিত হতে লাগল কবি রবীন্দ্রনাথের নিজের বাণী। এই পর্বের ‘সন্ধ্যাসংগীত’, ‘প্রভাতসংগীত’ (১৮৮৩), ‘ছবি ও গান’, ‘কড়ি ও কোমল’, ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ (১৮৮৪) কাব্যগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু ছিল মানব হৃদয়ের বিষণ্ণতা, আনন্দ, মর্ত্যপ্রীতি ও মানবপ্রেম। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত ‘মানসী’ এবং তার পর প্রকাশিত ‘সোনার তরী’ (১৮৯৪), ‘চিত্রা’ (১৮৯৬), ‘চৈতালি’ (১৮৯৬), ‘কল্পনা’ (১৯০০) ও ‘ক্ষণিকা’ (১৯০০) কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত রোম্যান্টিক ভাবনা। ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই চিন্তা ধরা পড়েছে ‘নৈবেদ্য’ (১৯০১), ‘খেয়া’ (১৯০৬), ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০), ‘গীতিমাল্য’ (১৯১৪) ও ‘গীতালি’ (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থে। ১৯১৫ সালে বেজে উঠল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। আধ্যাত্মলোকের পরিবর্তে পুনরায় মর্ত্যলোকের দিকে তাকালেন কবি। এই নবদৃষ্টির ফসল ‘বলাকা’ (১৯১৬)। এরপর ‘পলাতকা’ (১৯১৮) কাব্যে গল্প-কবিতার আকারে তিনি নারীজীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। এরপর ‘পূরবী’ (১৯২৫) ও ‘মহুয়া’ (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আবার ফিরে এলেন প্রেমের আশ্রয়ে। জীবনের শেষ দশকে কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে কয়েকটি নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে প্রকাশিত হল ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২), ‘শেষ সপ্তক’ (১৯৩৫), ‘পত্রপুট’ (১৯৩৬) ও ‘শ্যামলী’ (১৯৩৬) নামে চারটি গদ্যকাব্য। তারপর জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে ‘রোগশয্যায়’ (১৯৪০), ‘আরোগ্য’ (১৯৪১), ‘জন্মদিনে ‘(১৯৪১) ও ‘শেষ লেখা’ (১৯৪১, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত) কাব্যে মৃত্যু ও মর্ত্যপ্রীতিকে একটি নতুন আঙ্গিকে পরিস্ফুট করেছিলেন তিনি। শেষ কবিতা ‘তোমার সৃষ্টির পথ’ মৃত্যুর আট দিন আগে মৌখিকভাবে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতিফলিত হয় প্রাচীন উপনিষদ্, মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলি, কবীরের দোঁহা, লালন ও অন্যান্য বাউল কবিদের মানবতাবাদী গীতিকবিতা ও রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত সাহিত্যের মর্মবাণী। প্রাচীন সাহিত্যের দুরূহতা পরিহার করে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন কাব্য রচনার এক সহজ, সরল ও সরস আঙ্গিক। আবার বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে কিছু পরীক্ষামূলক লেখালেখির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাস্তবতাবোধের প্রাথমিক আবির্ভাব প্রসঙ্গে নিজ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছিলেন কবি। বহির্বিশ্বে তাঁর সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থটি হল গীতাঞ্জলি। এ বইটির জন্যই তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। নোবেল ফাউন্ডেশন তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটিকে বর্ণনা করেছিল একটি “গভীরভাবে সংবেদনশীল, উজ্জ্বল ও সুন্দর কাব্যগ্রন্থ” রূপে।

ছোটো ছোটো দুঃখকথা

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূলত হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, সবুজ পত্র প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলির চাহিদা মেটাতে তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলি রচনা করেছিলেন। গল্পগুলি উচ্চ সাহিত্যমূল্য-সম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের ‘সাধনা’ পর্বটি (১৮৯১–৯৫) ছিল সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল পর্যায়। তাঁর ‘গল্পগুচ্ছ’ গল্পসংকলনের প্রথম তিন খণ্ডের চুরাশিটি গল্পের অর্ধেকই রচিত হয় এই সময়কালের মধ্যে। গল্পগুচ্ছ সংকলনের অন্য গল্পগুলির অনেকগুলিই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রজীবনের ‘সবুজ পত্র’ পর্বে (১৯১৪–১৭; প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকার নামানুসারে)। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল ‘কঙ্কাল’, ‘নিশীথে’, ‘মণিহারা’, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘নষ্টনীড়’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘হৈমন্তী’, ‘দেনাপাওনা’, ‘মুসলমানীর গল্প’ ইত্যাদি। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ ‘লিপিকা’, ‘সে’ ও ‘তিনসঙ্গী’ গল্পগ্রন্থে নতুন আঙ্গিকে গল্পরচনা করেছিলেন।

সমসাময়িক ঘটনাবলি, বাঙালি হিন্দু সমাজের নানা সমস্যা, আধুনিক ধ্যানধারণার খণ্ড খণ্ড ছবি উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের গল্পে। নানা শ্রেণির চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণই অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গল্পের প্রধান বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছোটোগল্প চলচ্চিত্র, নাটক ও টেলিভিশন ধারাবাহিকের আকারে পুনঃসৃজিত হয়েছে। তাঁর গল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রায়ণ সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘তিন কন্যা’ (‘মনিহারা’, ‘পোস্টমাস্টার’ ও ‘সমাপ্তি’ অবলম্বনে) ও ‘চারুলতা’ (‘নষ্টনীড়’ অবলম্বনে), তপন সিংহ পরিচালিত ‘অতিথি’, ‘কাবুলিওয়ালা’ ও ‘ক্ষুধিত পাষাণ’[১৩৯], পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত ‘স্ত্রীর পত্র’ ইত্যাদি।

রডোডেনড্রনগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখেছেন মাত্র তেরোটি। এগুলি হল: ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’ (১৮৮৩), ‘রাজর্ষি’ (১৮৮৭), ‘চোখের বালি’ (১৯০৩), ‘নৌকাডুবি’ (১৯০৬), ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ (১৯০৮), ‘গোরা’ (১৯১০), ‘ঘরে বাইরে’ (১৯১৬), ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬), ‘যোগাযোগ’ (১৯২৯), ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯), ‘দুই বোন’ (১৯৩৩), ‘মালঞ্চ’ (১৯৩৪) ও ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪)। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি ঐতিহাসিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা। এরপর থেকে ছোটগল্পের মতো তাঁর উপন্যাসগুলিও মাসিকপত্রের চাহিদা অনুযায়ী নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সবুজ পত্র, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

‘চোখের বালি’ উপন্যাসে এক অকাল-বিধবার অবৈধ প্রণয়কে কেন্দ্র করে একাধিক চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব প্রধান বিষয় হিসেবে ফুটিয়ে তোলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘নৌকাডুবি’ও জটিল পারিবারিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে লেখা। কিন্তু এই উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বদলে কাহিনির গতিশীলতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ‘গোরা’ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ, সনাতন হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের সংঘাত, ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা আরও সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে তাঁর পরবর্তী ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসেও। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের “ছোটগল্পধর্মী উপন্যাস”। ‘শেষের কবিতা’ প্রেমের উপন্যাস। এই উপন্যাসের চালিকাশক্তি একটি বিশেষভাবে উপস্থাপিত প্রেমতত্ত্ব। স্ত্রীর অসুস্থতার সুযোগে স্বামীর অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি – এই বিষয়টিকে উপজীব্য করে রবীন্দ্রনাথ ‘দুই বোন’ ও ‘মালঞ্চ’ উপন্যাসদুটি লেখেন। এর মধ্যে প্রথম উপন্যাসটি মিলনান্তক ও দ্বিতীয়টি বিয়োগান্তক। রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস ‘চার অধ্যায়’ সমসাময়িক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি বিয়োগান্তক প্রেমের উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যজিৎ রায়ের ‘ঘরে বাইরে’ ও ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘চোখের বালি’।

সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এইসব প্রবন্ধে তিনি সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, সাহিত্যতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, সংগীত ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধগুলি ‘সমাজ’ (১৯০৮) সংকলনে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে লেখা রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে ‘কালান্তর’ (১৯৩৭) সংকলনে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা ও আধ্যাত্মিক অভিভাষণগুলি সংকলিত হয়েছে ‘ধর্ম’ (১৯০৯) ও ‘শান্তিনিকেতন’ (১৯০৯-১৬) অভিভাষণমালায়। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে ‘ভারতবর্ষ’ (১৯০৬), ‘ইতিহাস’ (১৯৫৫) ইত্যাদি গ্রন্থে। ‘সাহিত্য’ (১৯০৭), ‘সাহিত্যের পথে’ (১৯৩৬) ও ‘সাহিত্যের স্বরূপ’ (১৯৪৩) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদি ভারতীয় সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন যথাক্রমে ‘প্রাচীন সাহিত্য’ (১৯০৭) ও ‘আধুনিক সাহিত্য’ (১৯০৭) গ্রন্থদুটিতে। ‘লোকসাহিত্য’ (১৯০৭) প্রবন্ধমালায় তিনি আলোচনা করেছেন বাংলা লোকসাহিত্যের প্রকৃতি। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ রয়েছে ‘শব্দতত্ত্ব’ (১৯০৯), ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’ (১৯৩৮) ইত্যাদি গ্রন্থে। ছন্দ ও সংগীত নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন যথাক্রমে ‘ছন্দ’ (১৯৩৬) ও ‘সংগীতচিন্তা’ (১৯৬৬) গ্রন্থে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন ‘শিক্ষা’ (১৯০৮) প্রবন্ধমালায়। ‘ন্যাশনালিজম’ (ইংরেজি, ১৯১৭) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণ করে তার বিরোধিতা করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন বিষয়ে যে বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি ‘রিলিজিয়ন অফ ম্যান’ (ইংরেজি, ১৯৩০; বাংলা অনুবাদ ‘মানুষের ধর্ম’, ১৯৩৩) নামে সংকলিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা জন্মদিনের অভিভাষণ ‘সভ্যতার সংকট’ (১৯৪১) তাঁর সর্বশেষ প্রবন্ধগ্রন্থ। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘বিশ্বপরিচয়’ (১৯৩৭) নামে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ‘জীবনস্মৃতি’ (১৯১২), ‘ছেলেবেলা’ (১৯৪০) ও ‘আত্মপরিচয়’ (১৯৪৩) তাঁর আত্মকথামূলক গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পত্রসাহিত্য আজ পর্যন্ত উনিশটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ‘ছিন্নপত্র’ ও ‘ছিন্নপত্রাবলী’ (ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা), ‘ভানুসিংহের পত্রাবলী’ (রানু অধিকারীকে (মুখোপাধ্যায়) লেখা) ও ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ (নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা) বই তিনটি রবীন্দ্রনাথের তিনটি উল্লেখযোগ্য পত্রসংকলন।

কেহ বলে ড্রামাটিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে ছিলেন নট ও নাট্যকার। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক নাট্যমঞ্চে মাত্র ষোলো বছর বয়সে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘হঠাৎ নবাব’ নাটকে (মলিয়ের লা বুর্জোয়া ‘জাঁতিরোম’ অবলম্বনে রচিত) ও পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই ‘অলীকবাবু’ নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮১ সালে তাঁর প্রথম গীতিনাট্য ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে তিনি ঋষি বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে ‘কালমৃগয়া’ নামে আরও একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন।এই নাটক মঞ্চায়নের সময় তিনি অন্ধমুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

গীতিনাট্য রচনার পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কাব্যনাট্য রচনা করেন। শেকসপিয়রীয় পঞ্চাঙ্ক রীতিতে রচিত তাঁর ‘রাজা ও রাণী’ (১৮৮৯) ও ‘বিসর্জন’ (১৮৯০) বহুবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং তিনি নিজে এই নাটকগুলিতে অভিনয়ও করেন। ১৮৮৯ সালে ‘রাজা ও রাণী’ নাটকে বিক্রমদেবের ভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। ‘বিসর্জন’ নাটকটি দুটি ভিন্ন সময়ে মঞ্চায়িত করেছিলেন তিনি। ১৮৯০ সালের মঞ্চায়নের সময় যুবক রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ রঘুপতির ভূমিকায় এবং ১৯২৩ সালের মঞ্চায়নের সময় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কাব্যনাট্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) ও মালিনী (১৮৯৬)।

কাব্যনাট্যের পর রবীন্দ্রনাথ প্রহসন রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই পর্বে প্রকাশিত হয় ‘গোড়ায় গলদ’ (১৮৯২), ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ (১৮৯৭), ‘হাস্যকৌতুক’ (১৯০৭) ও ‘ব্যঙ্গকৌতুক’ (১৯০৭)। ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসটিকেও ‘চিরকুমার সভা’ নামে একটি প্রহসনমূলক নাটকের রূপ দেন।

১৯০৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ রূপক-সাংকেতিক তত্ত্বধর্মী নাট্যরচনা শুরু করেন। ইতিপূর্বে ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ (১৮৮৪) নাটকে তিনি কিছুটা রূপক-সাংকেতিক আঙ্গিক ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৮ সালের পর থেকে একের পর এক নাটক তিনি এই আঙ্গিকে লিখতে শুরু করেন। এই নাটকগুলি হল: ‘শারদোৎসব’ (১৯০৮), ‘রাজা’ (১৯১০), ‘ডাকঘর’ (১৯১২), ‘অচলায়তন’ (১৯১২), ‘ফাল্গুনী’ (১৯১৬), ‘মুক্তধারা’ (১৯২২), ‘রক্তকরবী’ (১৯২৬), ‘তাসের দেশ’ (১৯৩৩), ‘কালের যাত্রা’ (১৯৩২) ইত্যাদি। এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শান্তিনিকেতনে মঞ্চ তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অভিনয়ের দল গড়ে মঞ্চস্থ করতেন। কখনও কখনও কলকাতায় গিয়েও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতেন তিনি। এই সব নাটকেও একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ১৯১১ সালে ‘শারদোৎসব’ নাটকে সন্ন্যাসী এবং ‘রাজা’ নাটকে রাজা ও ঠাকুরদাদার যুগ্ম ভূমিকায় অভিনয়; ১৯১৪ সালে ‘অচলায়তন’ নাটকে অদীনপুণ্যের ভূমিকায় অভিনয়; ১৯১৫ সালে ‘ফাল্গুনী’ নাটকে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অভিনয়; ১৯১৭ সালে ‘ডাকঘর’ নাটকে ঠাকুরদা, প্রহরী ও বাউলের ভূমিকায় অভিনয়। নাট্যরচনার পাশাপাশি এই পর্বে ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়ের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ পুরোন নাটকগুলি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করে নতুন নামে প্রকাশ করেন। ‘শারদোৎসব’ নাটকটি হয় ‘ঋণশোধ’ (১৯২১), ‘রাজা’ হয় ‘অরূপরতন’ (১৯২০), ‘অচলায়তন’ হয় ‘গুরু’ (১৯১৮), ‘গোড়ায় গলদ’ হয় ‘শেষরক্ষা’ (১৯২৮), ‘রাজা ও রাণী’ হয় ‘তপতী’ (১৯২৯) এবং ‘প্রায়শ্চিত্ত’ হয় ‘পরিত্রাণ’ (১৯২৯)।

১৯২৬ সালে ‘নটীর পূজা’ নাটকে প্রথম অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গানের প্রয়োগ ঘটান রবীন্দ্রনাথ। এই ধারাটিই তাঁর জীবনের শেষ পর্বে “নৃত্যনাট্য” নামে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। নটীর পূজা নৃত্যনাট্যের পর রবীন্দ্রনাথ একে একে রচনা করেন ‘শাপমোচন’ (১৯৩১), ‘তাসের দেশ’ (১৯৩৩), ‘নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা’ (১৯৩৬), ‘নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা’ (১৯৩৮) ও ‘শ্যামা’ (১৯৩৯)। এগুলিও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরাই প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলেন।

মনের কথার টুকরো

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৫টি গান রচনা করেছিলেন। এই গানগুলি ‘রবীন্দ্রসংগীত’ নামে পরিচিত। ধ্রুপদি ভারতীয় সংগীত (হিন্দুস্তানি ও কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সংগীত), বাংলা লোকসংগীত ও ইউরোপীয় সংগীতের ধারা তিনটিকে আত্মস্থ করে তিনি একটি স্বকীয় সুরশৈলীর জন্ম দেন।রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করেছিলেন। রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ সুকুমার সেন রবীন্দ্রসংগীত রচনার ইতিহাসে চারটি পর্ব নির্দেশ করেছেন। প্রথম পর্বে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট গীতের অনুসরণে গান রচনা শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৮৪-১৯০০) পল্লীগীতি ও কীর্তনের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সুরে গান রচনা শুরু করেন। এই পর্বের রবীন্দ্রসংগীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সংগীতস্রষ্টা মধুকান, রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক প্রমুখের প্রভাবও সুস্পষ্ট। এই সময় থেকেই তিনি স্বরচিত কবিতায় সুর দিয়ে গান রচনাও শুরু করেছিলেন। ১৯০০ সালে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করার পর থেকে রবীন্দ্রসংগীত রচনার তৃতীয় পর্বের সূচনা ঘটে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের সুর ও ভাব তাঁর নিজের গানের অঙ্গীভূত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথের গান রচনার চতুর্থ পর্বের সূচনা হয়।,কবির এই সময়কার গানের বৈশিষ্ট্য ছিল নতুন নতুন ঠাটের প্রয়োগ এবং বিচিত্র ও দুরূহ সুরসৃষ্টি। তাঁর রচিত সকল গান সংকলিত হয়েছে ‘গীতবিতান’ গ্রন্থে। এই গ্রন্থের ‘পূজা’, ‘প্রেম’, ‘প্রকৃতি’, ‘স্বদেশ’, ‘আনুষ্ঠানিক’ ও ‘বিচিত্র’ পর্যায়ে মোট দেড় হাজার গান সংকলিত হয়। পরে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, নাটক, কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য সংকলন গ্রন্থ থেকে বহু গান এই বইতে সংকলিত হয়েছিল। ইউরোপীয় অপেরার আদর্শে ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’, ‘কালমৃগয়া’ গীতিনাট্য এবং ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘চণ্ডালিকা’, ও ‘শ্যামা’ সম্পূর্ণ গানের আকারে লেখা।

বিদ্রোহী পরমাণু

রবীন্দ্রনাথের সময় বাংলার শিক্ষিত পরিবারে নৃত্যের চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পাঠক্রমে সংগীত ও চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য ও ধ্রুপদি নৃত্যশৈলীগুলির সংমিশ্রণে তিনি এক নতুন শৈলীর প্রবর্তন করেন। মূলত মণিপুরি রাসনৃত্য, গুজরাতি গড়বা নৃত্য, পাঞ্জাবি ভাঙড়া ও সিদ্ধা নৃত্যের রীতিগুলি মিশ্রিতভাবে গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে সিংহলের ক্যান্ডিনৃত্য এবং ইন্দোনেশিয়ার বালি ও জাভা অঞ্চলের লোকনৃত্যের কয়েকটি চলন ও ভঙ্গিমাকে মিশিয়েছেন তাতে। সমবেত নাচের ক্ষেত্রে সাঁওতালি গোষ্ঠীনৃত্যের একটি আদল পাওয়া যায়। তবে ভরতনট্যম বা কথাকলির কয়েকটি ভঙ্গিমা ছাড়া আর কিছুই তিনি গ্রহণ করেননি। এই শৈলীটি ‘রবীন্দ্রনৃত্য’ নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলিতে গানের পাশাপাশি নাচও অপরিহার্য। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী উদয় শংকর যে আধুনিক ভারতীয় নৃত্যধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তার পিছনেও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ছিল।

চিত্ররেখাডোরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত ছবি আঁকা শুরু করেন প্রায় সত্তর বছর বয়সে। চিত্রাঙ্কনে কোনো প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। প্রথমদিকে তিনি লেখার হিজিবিজি কাটাকুটিগুলিকে একটি চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এই প্রচেষ্টা থেকেই তাঁর ছবি আঁকার সূত্রপাত ঘটে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ কালপরিধিতে অঙ্কিত তাঁর স্কেচ ও ছবির সংখ্যা আড়াই হাজারের ওপর, যার ১৫৭৪টি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের শিল্পীদের উৎসাহে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয় প্যারিসের পিগাল আর্ট গ্যালারিতে। এরপর সমগ্র ইউরোপেই কবির একাধিক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ছবিতে রং ও রেখার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ সংকেতের ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য চিত্রকলার পুনরুত্থানে আগ্রহী হলেও, তাঁর নিজের ছবিতে আধুনিক বিমূর্তধর্মিতাই বেশি প্রস্ফুটিত হয়েছে। মূলত কালি-কলমে আঁকা স্কেচ, জলরং ও দেশজ রঙের ব্যবহার করে তিনি ছবি আঁকতেন। তাঁর ছবিতে দেখা যায় মানুষের মুখের স্কেচ, অনির্ণেয় প্রাণীর আদল, নিসর্গদৃশ্য, ফুল, পাখি ইত্যাদি। তিনি নিজের প্রতিকৃতিও এঁকেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক ও বর্ণ পরিকল্পনার দিক থেকে তাঁর চিত্রকলা বেশ অদ্ভুত ধরণেরই বলে মনে হয়। তবে তিনি একাধিক অঙ্কনশৈলী রপ্ত করেছিলেন। তন্মধ্যে, কয়েকটি শৈলী হল- নিউ আয়ারল্যান্ডের হস্তশিল্প, কানাডার (ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশ) পশ্চিম উপকূলের “হাইদা” খোদাইশিল্প ও ম্যাক্স পেকস্টাইনের কাঠখোদাই শিল্প।

দর্শন

*

বিশ্বমায়ের আঁচল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক দর্শন অত্যন্ত জটিল। সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করলেও তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত মানসী কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার তথ্যপ্রমাণ এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ গদর ষড়যন্ত্রের কথা শুধু জানতেনই না, বরং উক্ত ষড়যন্ত্রে জাপানি প্রধানমন্ত্রী তেরাউচি মাসাতাকি ও প্রাক্তন প্রিমিয়ার ওকুমা শিগেনোবুর সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন। আবার ১৯২৫ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে স্বদেশী আন্দোলনকে ‘চরকা-সংস্কৃতি’ বলে বিদ্রুপ করে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় তার বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁর চোখে ছিল “আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির রাজনৈতিক উপসর্গ”। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বৃহত্তর জনসাধারণের স্বনির্ভরতা ও বৌদ্ধিক উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। ভারতবাসীকে অন্ধ বিপ্লবের পন্থা ত্যাগ করে দৃঢ় ও প্রগতিশীল শিক্ষার পন্থাটিকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের মতাদর্শ অনেককেই বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯১৬ সালের শেষ দিকে সানফ্রান্সিসকোয় একটি হোটেলে অবস্থানকালে একদল চরমপন্থী বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাঁদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি নাইটহুড বর্জন করেন। নাইটহুড প্রত্যাখ্যান-পত্রে লর্ড চেমসফোর্ডকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “আমার এই প্রতিবাদ আমার আতঙ্কিত দেশবাসীর মৌনযন্ত্রণার অভিব্যক্তি।” রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য’ ও ‘একলা চলো রে’ রাজনৈতিক রচনা হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ‘একলা চলো রে’ গানটি গান্ধীজির বিশেষ প্রিয় ছিল। যদিও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অম্লমধুর। হিন্দু নিম্নবর্ণীয় জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজি ও আম্বেডকরের যে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়, তা নিরসনেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে গান্ধীজিও তাঁর অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

যেমন করে গাইছে আকাশ

‘তোতা-কাহিনী’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের মুখস্ত-সর্বস্ব শিক্ষাকে প্রতি তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। দেখিয়ে দেন, দেশের ছাত্রসমাজকে খাঁচাবদ্ধ পাখিটির মতো শুকনো বিদ্যা গিলিয়ে কীভাবে তাদের বৌদ্ধিক মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ১৯১৭ সালের ১১ অক্টোবর ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা বারবারা ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে প্রথাবিরুদ্ধ চিন্তাভাবনা শুরু করেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমকে দেশ ও ভূগোলের গণ্ডীর বাইরে বের করে ভারত ও বিশ্বকে একসূত্রে বেঁধে একটি বিশ্ব শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও এই সময়েই গ্রহণ করেছিলেন কবি। ১৯১৮ সালের ২২ অক্টোবর ‘বিশ্বভারতী’ নামাঙ্কিত তাঁর এই বিদ্যালয়ের শিলান্যাস করা হয়েছিল। এরপর ১৯২২ সালের ২২ ডিসেম্বর উদ্বোধন হয়েছিল এই বিদ্যালয়ের। বিশ্বভারতীতে কবি সনাতন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ব্রহ্মচর্য ও গুরুপ্রথার পুনর্প্রবর্তন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তিনি। নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসেবে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ অর্থ তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন এই বিদ্যালয়ের পরিচালন খাতে। নিজেও শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক হিসেবেও অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন তিনি। সকালে ছাত্রদের ক্লাস নিতেন এবং বিকেল ও সন্ধ্যায় তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করতেন। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে তিনি একাধিকবার ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন।

প্রাণের প্রদীপ

ধর্ম ও ঈশ্বরচেতনা রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের কর্ম ও সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত। তবে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা নন। তাঁর ধর্মও সমাজ-প্রচলিত মতবাদগুলির থেকে অনেকাংশে পৃথক। তাঁর ঈশ্বর কর্মী ঈশ্বর। তাঁর অবস্থান স্বর্গলোক নয়, মানবের সংসার। তাঁর মূর্তি নেই। মানুষের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি “রূপসাগরের অরূপরতন”। তাঁর ধর্মও মানুষের ধর্ম। এই ধর্ম মানুষে-মানুষে ঐক্যবন্ধন করতে শেখায়। এই দর্শন সৌভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। রবীন্দ্রনাথ আজীবন ধর্মীয় উন্মাদনার বিরোধিতা করে এসেছেন। যে ধর্ম মানুষে-মানুষে ঘৃণার বীজ রোপণ করে, যে ধর্ম সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে সংঘাত-প্রতিঘাতের বাতাবরণ সৃষ্টি করে, যে ধর্ম আমাদের সামাজিক ঐক্যকে খণ্ডবিখণ্ড করে, রবীন্দ্রনাথ বরাবর সেই ধর্মের বিরোধিতা করে এসেছেন। তাঁর এই দর্শন এক অখণ্ড মানবতাবাদের নিদর্শন। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি মিশতে চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে। সারা জীবন গেয়েছিলেন মানুষের জয়গান, জীবনের জয়গান।

(বাংলা উইকিপিডিয়ায় আমার লেখা “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর” নিবন্ধটি সামান্য পরিবর্তন করে এখানে দেওয়া হয়েছে।)